地蔵堂にて張り出している標語などをこちらでも紹介いたします

- 精神統一に専念し賢明であり

出家生活の静けさを喜び

さとりを得て

思念をこらす人は

神々さえもこれを羨む

ダンマ・パダ 一八一 第十四章ブッダより

- 寒さと暑さ 飢えと渇き 風や灼熱 虻や蛇

これらすべてにうち克って

犀の一角のようにたったひとりで歩みなさい

スッタニパータ五一

- 自分が出来ると思ったことが必ず出来るとは限らないだけど、

自分が出来ないと思ってしまったら絶対に出来ない

自分なりに頑張っていたら何か光が見えるということを知って欲しい

イチロー選手が小学生に向けて言った言葉です

- 世の中のいろいろなことがらに触れても

こころが揺れ動かず

たかぶらず

塵に汚れることがなく、

こころ穏やかであること

これが最高の幸せであるスッタニパータ二六八

『スッタニパータ こよなき幸せの経』より

ジェータ林の園に居たブッダの元に女神が近づきこのように呼びかけた。

「多くの神々と人間は、もろもろの幸せについて考え、そして安穏を願っています。

最高の幸せについて説いてください。」と。

それに対して説いたブッダの教えです。いくつか取り上げていますのでご参考になさってください。

- 花の美しさに序列はない

青色青光 白色白

光人の尊さに差別はない

老若男女みな光っている

- あなたにめぐりあえて 本当によかった

ひとりでもいい

心からそう言ってくれる人があれば

相田みつを

- 心はさわぎ動揺し

護り難く抑え難い

賢者はこれを直くすることあたかも

矢師が矢を直くするが如くである

ダンマ・パダ三三 第三章こころより

- 教えを喜びとし、教えを楽しみ、

教えを守り教えの定めを知る者であって

教えを冒涜するようなことばを口にせず

よく説かれた教えに導かれるがよい

スッタニパータ三二七

ブッダ(目覚めたもの)よって正しい教えが説かれました。(正道)

この世は苦しみに満ちていますが、正しい教えは苦しみを軽くしてくれます。(四諦)

教えを信じてその心持ちを実践していくことが何より大切です。

何度でも言います 四諦を見極めて正しい道を歩むことを心がけてください。

- 学識豊かで、最も大切なものをわきまえ

凛としている明敏な友と親しむがよい

道理をあまねく知り、疑いを拭い去って

犀の一角のように、たったひとりで歩みなさい

スッタニパータ五八

- どこにでも赴き、怒らず、あらゆるものに満足しながら

さまざまな危難を受け入れて、恐れることなく

犀の一角のように、たったひとりで歩みなさい

スッタニパータ四二

私の好きな『犀の一角の経』より引用しています。

自分の信じる正しい道に向かってひたすらに突き進む様子を、一角の犀が勇猛果敢に歩く姿に例えて説いています。自らを灯とし真理を求める恐れ無き強きものをブッダは時には犀の如く時には獅子の如く表現しています。

- 夏になると冬のほうがまだましだという

冬になると春よ来いという

狭い家に住むと広い家に住みたいといい、

広い家に住むと狭い家がいいという

独身者は夫婦者を妬み、

夫婦生活が長くなると独身時代をなつかしむ

人間は自分勝手に不平不満をつくっている

如来さまはこんなわがままな私をちゃんと見通していらっしゃる

人間というのは自分勝手な生き物ですね

そんな人々のことを仏さまは慈悲深く見守ってくれているでしょう

全ての願望が叶うと大変なことになりますが、

人間の願望から文明が生まれ発達していったのは事実です

- 人身受け難し 今すでに受く

仏法聞き難し 今すでに聞く

この身今生において度せずんば

いずれの生においてかこの身を度せん

度す=道理を理解すること 仏教では、その教えを信じて実践することを指します

私たちはご先祖さまから生命をいただいて今を生きています。

人間として生まれてくることはそう容易いことではありません。

おそらく天文学的な確率で私たちは今ここに命をいただいています。

そしてこの場で一堂に会しています。

皆さんで一緒にお経を上げてお勤めをしています。

今この世で幸いにも仏と出会うことができました。

仏の教えをよくよく理解し実践していきましょう。

令和六年霜月宗園院護摩供にて

- 心身を修め

究極の修行を実践し

尊ぶべき真実を見極める

そうすれば目ざめの境地が目の当たりとなる

これが最高の幸せである

スッタニパータ二六七

究極の修行とは八正道のことです。

八正道を実践し尊ぶべき真実である四諦を見極めることで、目ざめの境地=涅槃に達すると説いています。そして、以下の言葉でこの章は締めくくられています。

「これらのことを行っているならば、

どんなことにも打ち負かされることがなく、あらゆる面で幸せとなる、

これが、人々にとっての最高の幸せである」

スッタニパータ二六九

ブッダの教えが人生のヒントになりますように。

- 施しをし

理に適った行いをして親族を見守り

種々の行いにおいて咎められることがない

これが最高の幸せである

スッタニパータ二六三

- よく聞いてよく知り、

技芸に優れ、

身を律することがよく学ばれ、

ことばがよく磨かれていること

これが最高の幸せである

スッタニパータ二六一

- 身に適ったところに住み、

これまでに積んできた徳があって、

自らの変わらぬ願いを持っている

これが最高の幸せである

スッタニパータ 二六〇

- 愚者たちに近づかず、

ものごとをよく解った人に近づき、

もてなしに値する人々をもてなすこれが最高の幸せである

スッタニパータ二五八

『スッタニパータ 第二章の四 こよなき幸せの経』 より引用しています。

あなたの求める幸せとは何ですか?

幸せの定義は人それぞれですが、ブッダの説く最高の幸せとはいったい何でしょうか。

おそらく私たちが求める幸せとは異なることでしょう。

そして、難解に思うこともあるかもしれません。

いくつか取り上げてみたいと思います。ご参考になさってください。

- 右ほとけ 左衆生(しゅじょう)と拝む手の

内ぞゆかしき 南無の一声

合掌とは仏さまと自分とが一つに合わさるお姿です。

寺院やお仏壇の前だけではなくて、

食事の際にもいのちを頂くことに感謝して手を合わすことを心がけてください。

- よく敬意を表しつねに長上を尊ぶ人には

四つの事が増大する

すなわち寿命と美しさと安楽と力とである

ダンマ・パダ 一〇九

- 山川草木悉有仏性(さんせんそうもくしつうぶっしょう)

仏性とは「仏になる種子」のこと

山や川や草や木には仏性がそなわっている

また、そこに生まれし多くの生き物にも、同じく仏性がそなわっている

山川草木、またそこに存在するあらゆるもの、それらすべてに命があり、それは尊き命なのです。

あらゆる存在にこれ(仏性)を認めるところに仏教の特徴があります。

覚りに達する「潜在力・可能性」といってもよいでしょう。

又、「一切衆生悉有仏性」という句も表れているように、すべての存在に差別しないでこの仏性を認めたところに、仏教の平等説の立場が見られます。

この内在する仏性を外に現したのを「仏」とよびます。

自身の中の仏さまには出会えましたでしょうか。

- ことばを慎み、

意(こころ)をよく制御し

身体によって不善なことをしないよう

これら三種の実践道を浄めることで

古聖の説いた道に達するであろう

ダンマ・パダ ニ八一

- ひとりでも 行かねばならむ 旅なるを

弥陀に引かれて 行くぞうれしき

生を受けたならば、死はみなに等しくおどずれます。

その先に向かう道は長い長い独り旅となるか、阿弥陀さまに連れられて往くかは

今生での行いで変わります。仏の教えに触れて安心(あんじん)を得てください。

- もし縁なくして施しができない時は

他の人の施しに随喜の心を持つがよい

それは自ら施すに等しい

知人が何かしら良いことをしたその時に「良いことをしたね、徳を積んだね」と知人の行為を共に喜ぶことで自身も同様の功徳を積むことができます。これを随喜(ずいき)といいます。随喜の心を起こすだけで相応の功徳を積むことができます。しかし、知人の行為を妬んだり疎ましく思ったりすることで、功徳を積む機会を自ら放棄することになります。勿体ないことこの上ないですね。

- 因は決まっている

縁は動いて無量無限

縁を掴み捉えれば

果は自然とゆたかになる

仏教ではこの世は因縁果で成り立っていると説きます。

縁を「条件」と解釈するとわかりやすいかと思います。あらゆる条件が重なってあらゆる結果に結びついていくのであれば、よい条件となるべく、行動をすることが必然的に求められます。

- 悪事はしないに越したことはない 悪事はのちになってから後悔する

善事はするに越したことはない それをしてのち後悔するということがない

ダンマ・パダ 三一四

- 真理を飲料とする人は、澄んだ心をもって快く眠る

賢者はつねに、聖人によって説かれた真理を楽しむ

ダンマ・パダ 七九

- 風は見えないけれど

風のすがたは なびく草の上に見える

大江淳誠

風を描いてと言われても困難でしょう。風は眼には見えません。しかし風が吹くと辺りがたなびいて音が聞こえて香りを運んできて身体に触れて、とあらゆる感覚で風を感じることができます。

眼には見えなくても実体はなくても風は縁(条件)によって確かに存在いたします。

- 積み上げた花からいろいろな花輪を造ることができるが如く

人として生まれた上は多くの善事をなすべきである

ダンマ・パダ 五三

- いそげ人 弥陀のみ舟の 通う世に 乗り遅れなば いつか渡らん

聖徳太子

聖徳太子さまは中国から伝わった仏教を日本に広めて日本仏教の礎を築かれました。

阿弥陀さまは常に私たち衆生を導いてくれています。

私たちがそこに気づき、阿弥陀さまの救いの手につかまれるにはどうすればよいか、

を考えて行動することが大切です。

- ある人は人間のお胎に宿り

悪をなした人は地獄に落ち

正しい人は天界に上り

煩悩のない人は涅槃に入る

ダンマ・パダ 一二六

- 日が悪かろうと

印相が家相が墓相がどうあろうと

何が憑こうと祟ろうと

如来さまは常に我を

どのような状況にもかかわらず如来さまは常に我々を見ています。

わたしたちが気づいていないだけですね。

困った時、困難に出会った時、如来さまにお尋ねされてはいかがでしょう。

とくに困難もなく穏やかな日常を過ごされている方も如来さまに感謝を伸べてはいかがでしょう。

常に如来さまが居ることで安心(あんじん)を得ることができます。

- 人は生まれによっていやしい者となるのではなく

生まれによってバラモン(聖者)になるのではない

行いによっていやしい者となり、

行いによってバラモン(聖者)となる

スッタニパータ136

ブッダが遊行をした地はとても貧しくて、身分差別がとてもはげしい地でありました。

カーストでの最下位の者たち、カーストに入れない者たちに「わたしの教えにそって暮らしていけばみんなやがては等しく救われる」という言葉はどれだけ大きく届いたことでしょう。

- 人生は思った通りには動かない

行動した通りにのみ動く

世の中全てが自分の思い通りになるなんてことはございません。

しかし、自分が行動を起こすことであらゆる道につながっていきます。

はじまりを原因の「因」と呼びその結果を「果」と呼びます。

その過程全てが「縁」になります 行動、働きのことです。

どの道を選ぶのか、そこにどれだけの力を込めるのか、その働きによって果が導き出されます。

行動した通りにのみ動くとは因縁果を表しています。

令和4年最後の標語です どうぞ徳を積む選択肢を選び行動してください。

- 勝利は怨みを生じ、敗者は苦しんで臥せる

心のしずまった人は、勝敗をすてて安楽に暮らす

ダンマ・パダ 二〇一

相手に勝った、負けた、対象より勝れている、劣っている、という考えは全て邪(よこしま)であり

煩悩がもたらすものであります。

正しい教えを求め知る者は、心を統一してすぐれた智慧を起こして安らかさを得ています。

- 病は心の善知識

病気に罹ると苦しみが生じます。

しかし病気のおかげで仏の知恵がはたらき、娑婆がわかり、人間がわかり、

そして自分の心の醜さや弱さもわかります 病気は沢山の事を教えてくれます。

- いくら落ち込んでも ここにはいつも 光がさしこんでいる

いくら落ち込んでも ここには少し 光がさしてくる

という榎本栄一氏の言葉を少し変えて地蔵堂に張り出していました。

お堂には常に仏さまが居て絶えずに私たちに救いの手を差し出しています。

それをどのように受けるか、それは私たち次第です。

- お盆の味はふるさとの味 お盆の味はご先祖の味

わが家が受け継ぐ心の味 その味つけ人は仏さま

お盆の迎え方は地域での習いがあり、また各家庭での習いがあるでしょう。

お仏壇の整え方、御供え膳の盛り方や味つけの仕方、どのような恰好で迎えるのか、

家族皆で一緒に座ってお勤めするのか、一家の長だけが座るのか、僧侶をどのように迎えるのか。

お盆とは代々伝わる大切なものを後に伝え残す行事でもあります。

ご先祖さま、僧侶、来客などにもてなす心を大切にしてください。

- 本当に強い男(ひと)はやさしさを秘めている

本当にやさしい女(ひと)は強さを秘めている

- もしも賢明な仲間や、行動をともにする意思の固い賢者を得るならば

あらゆる危難を克服して、自分の意のままに思いをめぐらせて、その人とともに歩みなさい

スッタニパータ 四五

- 唯一の法を犯し 妄語を語り 来世を信じない人は

どんな悪でも行うものである

ダンマ・パダ 一七六

このように人間としての法を持たないもの倫理観を持たないものは

やがて自らの過ちによって自らの業に苦しめられることになるでしょう。

そして、その事にさえも気づかずにいることでしょう。

- 他人に苦を与えて、自分の楽を望むこのような人は

怨みの絆に結ばれて怨みより逃れることがない

ダンマ・パダ 二九一

先月の言葉とは対照的な意味になります。

怨みの連鎖というのはそうそう断ち切れるものではありません。苦しみは長く続くことになるでしょう。

それにしても、国家至上主義というのは恐ろしいですね。

「国が栄え、その主たる自分さえ栄えたらそれでよい。国民が苦しもうが知ったことではない。」

傲慢の極みです。

- 人は利己的な心を捨てて 他人を助ける努力をすべきである

他人が施すのを見れば、その人はさらに別の人を幸せにし、幸福はそこから生まれます。

幸福はいくら分け与えても減るということがありません。

- 野生の鹿が、林野に餌を求めて縛られることなく、意のままに餌場に行くように、

道理をわきまえた人は、ひとりであることを観じながら、犀の一角のように、たったひとりで歩みなさい。

スッタニパータ三九

『ブッダのおしえ』新訳スッタニパータ犀の一角の経より引用。

他に依存しすぎない暮らしをいたしましょう。

人間は社会国家を形成し、人々で助け合いながら集団で生活をするようになりました。

それはつまり必ず他人と関わらなくては生きていけません。良い者もいれば良くない者もいます。

他人に依存しすぎることで、自らを見失い、傷ついてしまうことが多くあります。

一角の犀(サイ)の歩む姿は、恐れ無き勇猛果敢です。犀のように自立しましょう。

高野山大学時代、修行時代の教師前谷彰先生の訳著です。

スッタニパータでは犀の一角の項が好きなので今後も度々引用することでしょう。

- みほとけの み名を称える わが声は わが声ながら 尊なりけり

甲斐和里子

仏さまのご真言、お念仏を口にするということは、ただ音を発しているのではなく、

仏さまの御名を唱えて帰依することになります。

つまりそれは仏さまと自分とがつながっていくことになります。

姿勢を正し・手を合わせて・心を込めて・唱えるそのお姿はまさに仏さまそのものでしょう。

新しき年を迎えました。

みなさまの一年が仏さまと結ばれて安穏でありますように心よりお祈り申し上げます。

令和四年元旦住職敬白

- さまざまな色や形・音や声・味・香り・感触は、

人々をすっかり夢中にさせるものである

ものごとに対する欲望・執着を追い払わなくてはなりません

スッタニパータ三八七

欲望(悪魔)は無限に沸き出てきます 見渡せば世間は欲望ばかりで成り立っています。

私たちが心豊かに暮らしていくには、欲望に振り回されないように自制をしなくてはなりません。

欲望に取り込まれて心が貧しくならないように心がけて過ごしていく必要があります。

- 「容姿の美しさはいつか衰える 美しい生き方は一生かけて磨かれていく」

自分が美しいと思う生き方をしましょう。

他人から見られて美しいと思われる生き方をしましょう。

一生をかけて心を磨き上げましょう。

せっかく仏道に出会ったのですから仏さまの心に近づけるように努力をしましょう。

- 他人の過失を詮索し 常に不平の念を抱く人は

その煩悩が増大して 煩悩の滅尽を隔てること遠いものがある

ダンマ・パダ

常に不平不満を口にし自ら煩悩を育て上げた人には、その煩悩が消えることは困難であり、遥かなる時間を有することでしょう。

周りにこのような人はいませんか、その人の愚痴に振り回され、やがてあなた自身が取り込まれたりしないようよくよくご注意ください。無理に合わせているうちに、気が付けばあなた自身がこのような人になっていませんか、同じくご注意ください。

私はこのような人は遠ざけています。そして改心させる必要もありません。

本人がこの因果にいつ気付くか、ということだけです。

- 情けは人のためならず

人を楽しませる人は 必ず人から楽しみをうける

人に親切をする人は 必ず人からも親切にされる

人に施しをする人は いつかその人ばかりではなく他からの施しも受ける

他からの見返りを求めて施しをするときは 情けは返ってこない

人に情けをかける 人に親切をする ことはとても大切です。

そして、親切をして功徳を積むことが目的となります。

しかし「人に親切をしたのだから」とお返しを求めるのはよくないことです。

理由はそこに欲、執着、悩み、嫉妬、などさまざまな感情が生まれてしまい、

せっかく積んだ功徳が無くなってしまうからです。

現実世界では中々きびしいかとは思いますが、

見返りを求めるから争いが起きるという「原因」つまり「苦しみ」がはっきりしているので

「じゃあ争わないようにしよう、見返りを求めないようにしよう」と苦しみの種をのぞくのが仏教です。

仏の心は不思議なものよ 目には見えねど話ができる

仏と話をするときは 称名念仏 これが話よ

浅原才一

仏さまとの語らいは仏さまへのお念仏でありご真言です。

お盆はご先祖さまがお浄土から還って来られます。

先ずは手を合わせてお唱えをしたのちに語らいましょう。

- 人々の迷いに限りがないから仏のはたらきにも限りがない

人々の罪の深さに底がないから仏の慈悲にも底がない

仏さまは常に我々のことを憂いています。

私たちがそれに気づき、心の汚れを除いて自己を浄めることが大切です。

- 眠れない人には夜は長く

疲れた人には一里の道も長い

正しい真理をさとらない愚か者には輪廻が長い

ダンマ・パダ第五章 愚か者 のはじめの句です。

第五章には胸にささるような厳しい教えが続いています。

今後も幾つか紹介しようと思います。

- 時がなだめてく 痛みと共に流れてく 日の光がやさしく照らしてくれる

AIさんのSTORYより

日の光 森羅万象 日々新た

この世の全ては移ろい変わって行きます。昨日までは当たり前だった日常が、ある日突然に無慈悲で辛い日々に変わってしまうことがあります。そして辛い日々を迎えて憂いていても、周りは何事もなかったかのように当たり前に時が過ぎていきます。まるで自分だけが取り残されたかのように…。

でもきっと大丈夫、1人じゃないよ、あきらめないで共に歩もうよといった励ましの歌です。

すごく素敵な歌詞なので本当は全部を載せたいのですが、そうもいきませんので一部分だけにしました。

あなたが困難に直面した時に助けてくれる仲間がいますか 家族がいますか

一人で抱え込まず頼りなさい

たとえ近くに頼れるものが居なくても見えないどこかの誰かに頼り相談するのもよいでしょう

あなたの目の前には仏さまがいます 近くにはご先祖さまもいます 頼ってください

いつもはダンマ・パダもしくはスッタニパータから引用することが多いのですが、たまにはこういうこともいたします。仏さまもご先祖さまもいます。1人ではないですよ。

- 人は善と悪とをもともと別なものと思い善悪にこだわっている

しかし単なる善もなく単なる悪もない

さとりの道に入った人はこの善悪はもともと別ではないと知って

その真理をさとるのである

前回の内容の続きになります。

善と悪、清らかと汚れ、とは背反する二つのものが存在するのではありません。

善に転ぶこともあれば悪に転ぶこともあります。

時代によって、環境によって、またルールの変更によって入れ替わることもあるでしょう。

しかし、まことの姿においてはそのいずれでもありません。

コロナ禍で正義をふりかざす余り「正義の暴走」という言葉まで生まれてきました。

極端になりすぎることはとても恐ろしいことです。争いにつながってしまいます。

誰もがみな自分と同じ心ではないと理解をした上で、今自分ができることをなさってください。

- 人は清らかさと汚れがあると思ってこの二つにこだわる

しかしものにはもともと清らかさもなければ汚れもなく

清らかさ汚れもともに人が心のはからいの上に作ったものにすぎない

- 其の子をしらざれば 其の友を視よ

中国の儒学者である荀子の言葉です。

その人がどのような人かを知りたいのなら、その人の友人をみればみえてくるでしょう。

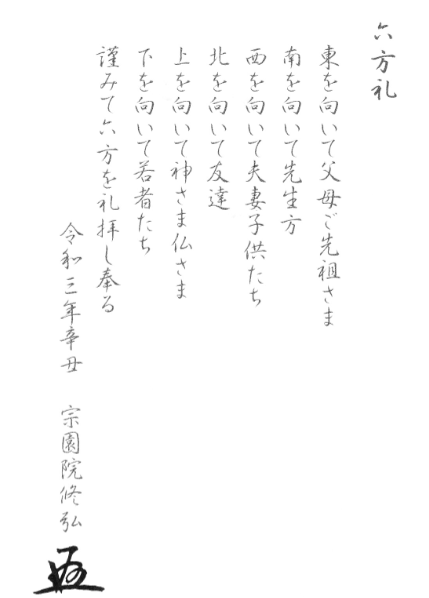

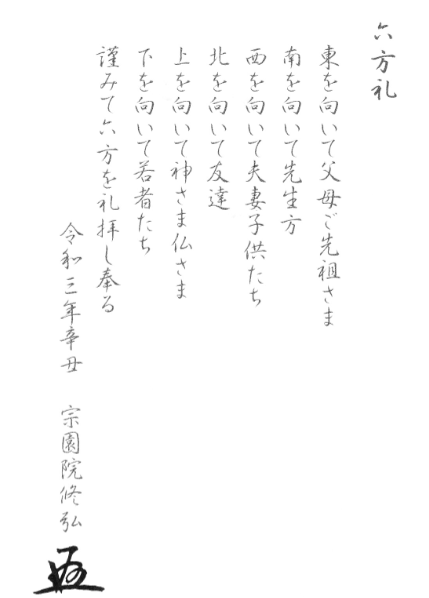

- 六方礼(ろっぽうらい) 令和三年一月三日の護摩供にて配布

新年初護摩供で参拝者へお配りしたものです。(葉書サイズ)今回だけ特別にこちらへも上げてみました。

このように毎月の護摩供ではその時の法話の内容を記したものを配布いたします。

余ったものは本堂内へ置いていますのでご自由にお持ち帰りいただいて結構です。

但し、郵送などはいたしておりませんので、ご了承くださいませ。

初日の出は拝めましたか?

太陽は東から昇ります

日の出は生命の誕生を表しますので、自分を産んでくれた父母、そしてそのまた父母、ご先祖さまを敬うことに繋がります 新しい年が始まりました 令和三年は穏やかな年になりますように

- 心は人を仏にし、また畜生にする

迷って鬼となり、さとって仏となるのもみな、この心のしわざである

だからよく心を正しくし、道に外れないように努めるがよい

人々の心の作用によっては仏ともなりえますし鬼にもなりえます。

修羅の世界はどこにあるの?地獄?仏の世界?? みな心の反映された世界です。

正しい知恵と正しい見解で心を育てましょう。

- 僧侶良寛が山田杜皐(やまだ とこう)へ宛てた手紙

災難に逢う時節には 災難に逢うがよく候

死ぬる時節には 死ぬがよく候

これはこれ 災難を逃るる妙法にて候

良寛

江戸時代、越後(新潟県)で大地震が起きた時に、僧侶の良寛が友人に宛てた手紙の内容です。

一見きびしいようですが、「この世では誰しも予期せぬ災難に遭うことがある、そして人はやがて死ぬのだから、あるがままを受け入れ、その時できることを一所懸命にしなさい。覚悟を決めて生きていきなさい」という励ましの言葉です。

- 飛鳥居昌乗 ほんものの信仰より

念仏を称するのは良いことです

善根を積むのは良いことです

念仏を唱えても、善根を積んでも

現世的な不幸に襲われることがあります

不幸に襲われたあとも、念仏を唱えられるかどうかで、

信仰の深さと確かさがわかるのです

現世の幸、不幸を超えた大いなるものに、はかなわれていると信じられるのが、

ほんとうの信仰なのでしょう

- 善には急いて行き 悪には心より遠ざけよ

善をなすのにものぐさすればその心は悪を喜ぶ

ダンマ・マダ一一六

- 自ら悪をなせば自ら汚れ 自ら悪をなさねば自ら清まる

清いも清くないも各自のことである 人は他人を清めることはできない

ダンマ・パダ一六五

各々が気を付けて過ごすことが何よりももとめられています。各々が自覚することが大切です。また、各々が正しく判断して行動するが大切です。コロナ禍での困難な状況ではありますが、がんばって乗り越えていきましょう。